ウェルスナビの取引履歴を見ると、「分配金」が入金されていることがあります。分配金とは何か、またウェルスナビでは分配金をどのように運用しているのかをご紹介します。

※画像はイメージです。

「分配金」はリターンの一部

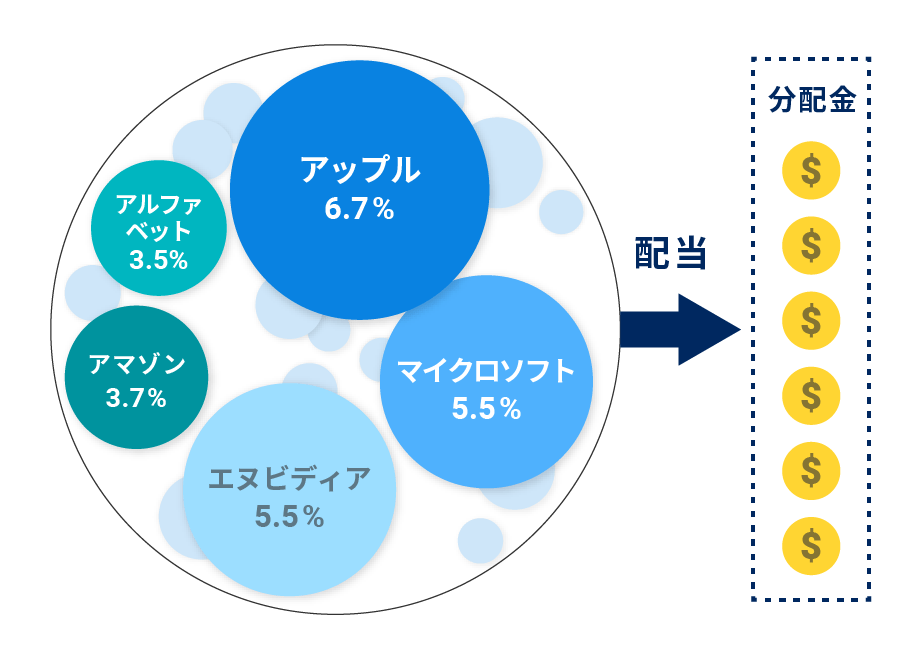

投資のリターンというと、値上がり益を思い浮かべる方は多いでしょう。しかし、投資のリターンはそれだけではありません。今回ご紹介する分配金も大切なリターンの一部です。

分配金は、通常、ETF(上場投資信託)が投資している株式や債券などから得た配当や利子などを元に支払われます。

たとえば、ウェルスナビが投資対象とするETFの一つ「米国株(VTI)」は、アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、約3,600の株式に投資しています(※1)。これらの会社は利益の一部を配当として株主に支払います(※2)。米国株(VTI)を保有していると、会社から株主に支払われた配当を定期的にまとめて受け取ることができます。これが「分配金」です(※3)。

ETFから分配金が出る仕組み(イメージ図)

米国株(VTI)

分配金が発生するタイミングは、ETFの銘柄によって異なります。

ウェルスナビの取り扱う銘柄のうち、たとえば米国株(VTI)、日欧株(VEA)からは原則3カ月ごと、債券(AGG)からは原則として2月から12月までの各月(12月のみ2回予定)、分配金が支払われます。(※4)

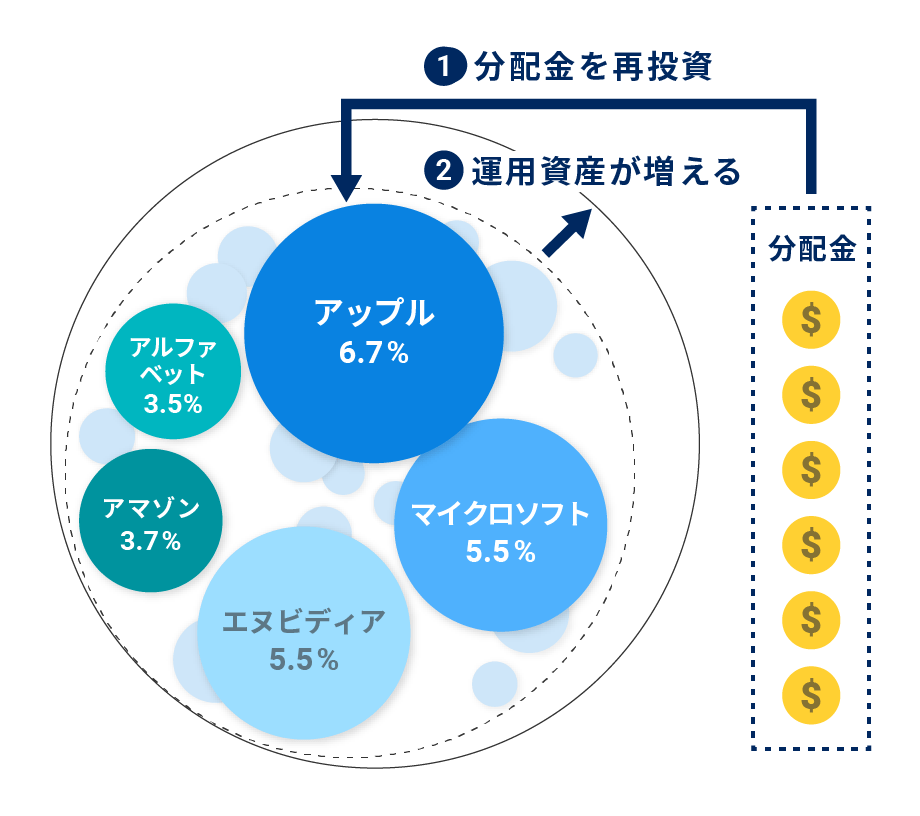

分配金を再投資することで新たなリターンを生む

ウェルスナビは、受け取った分配金をETFに自動で再投資しています。

分配金は、資産運用で得られるリターンの一部ですが、再投資することによって、将来的にその時点で得られた金額以上に資産を育てることを目指せるからです。

分配金をETFに再投資する仕組み(イメージ図)

米国株(VTI)

たとえば、リスク許容度3で運用し、資産の評価額が100万円だった場合、2024年の1年間に得られた分配金(税引き後)は約1.8万円でした(※5)。この分配金を再投資してETFを追加で保有すると、再投資して得たETFからも分配金を受けとることができます。これが20年、30年と積み重なると、リターンがリターンを生む「複利」の効果がどんどん大きくなっていきます。

ここでは話を単純化して、毎年、資産の評価額に対して1.8%の分配金が得られると仮定します。すると、2年目は100万円に1.8万円を加えた101万8,000円を運用しているため、その1.8%に当たる1万8,324円の分配金が得られることになります。

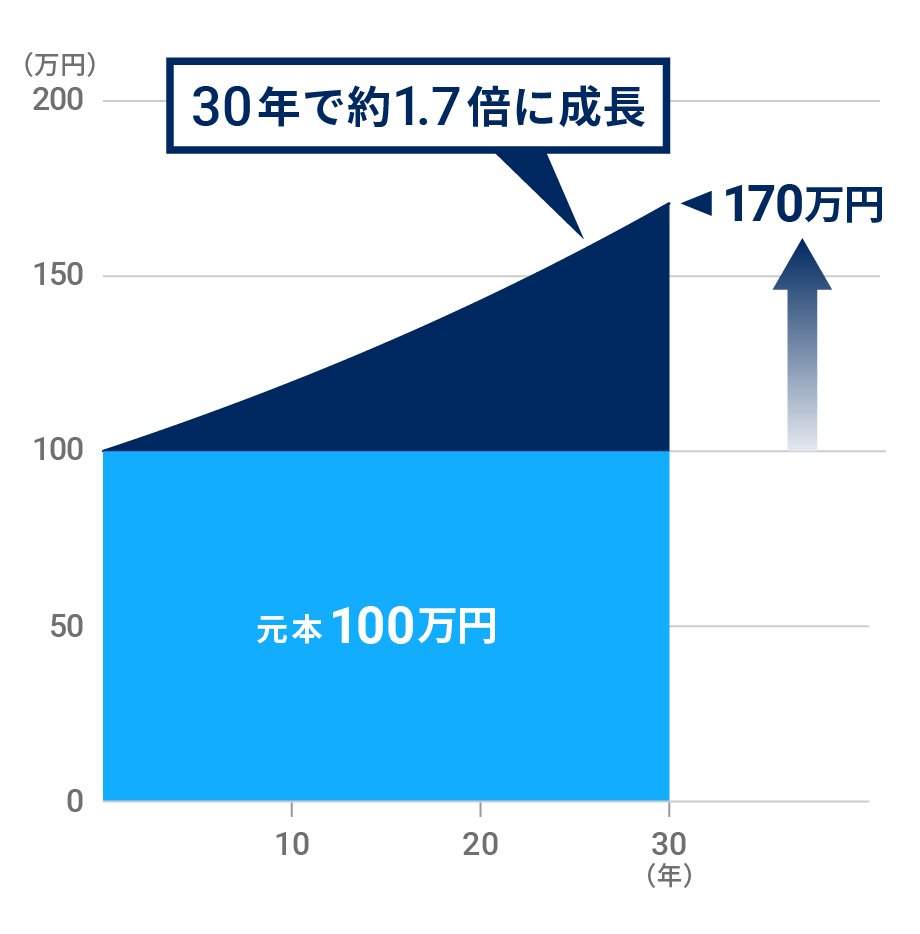

これを毎年続けたとすると、30年後には年間で3万197円の分配金が得られ、資産の評価額は170万7,785円に増加します。

分配金を再投資することでリターンがリターンを生む効果を期待できる

複利効果のイメージ図

※ 毎年、分配金により1.8%のリターンが確実に得られるという前提で、100万円を30年間運用した場合の例。市場の値動きによる元本の増減は考慮せず、分配金を翌年に再投資したとして試算。

※ 一定の前提条件に基づき試算されたものであり、将来の運用成果等について示唆・保証するものではありません。

この例ではリターンを分配金だけに限定しましたが、実際の運用では値上がり益によるリターンを期待することもできます。

複利効果の解説コラム:リターンがリターンを生む「複利」のチカラ

ウェルスナビなら自動でリバランスをしながら分配金再投資

ウェルスナビは、分配金の再投資を自動で行います。

そして、再投資をする際には、「最適」なポートフォリオ(資産の組み合わせ)に近づけるように、自動で購入する銘柄を選んでリバランスを行います。

個人でETFを買っていれば、分配金は現金として入ってくるだけで、自動で再投資にまわらないことが多いでしょう。分配金として入ってきた現金を自分で再投資するにしても、手間やコストがかかります。

ウェルスナビを使って、手間をかけずに分配金を再投資しながら、じっくりと資産運用を行っていきましょう。

※1 2024年12月末時点(2025年2月5日当社確認)。運用会社が公表しているETF銘柄(VTI)の情報はこちらからご確認できます。

※2 配当金は会社の経営方針により、増額することもあれば、減額されることもあります。また、まったく支払われないこともあります。

※3 債券に投資しているETFの場合には、分配金の原資は配当ではなく利子になります。

※4 あくまで予定であり、分配金が発生しない場合や、分配の時期が変更となる場合もあります。また分配が行われない銘柄もあります。

※5 2024年に各ETFから得られた一口あたりの分配金合計額を、同年末のETF価格で除算して各ETFの実績利回りを求めたうえで、リスク許容度3の資産配分比率で加重平均して分配金利回り(税引き後、2024年末実績)を計算。

- コラムに関する注意事項

- 本資料の情報は、公開日時点のものです。公開日時点で一般に信頼できると思われる情報に基づいて作成していますが、情報の正確性や完全性を保証していません。当社は、新しい情報や将来の出来事その他の情報について、更新又は訂正する義務を負いません。

本資料は断定的判断を提供するものではありません。最終的な決定は、お客様自身で判断するものとし、当社はこれに一切関与せず、一切の責任を負いません。

本資料に基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。